たくさんのセッションの中で特に熱かったのが亀村さん、山岸さん、加藤さんらによる「リニアワークフローとカラースペース~VFXにおけるカラーマネージメント~」でした。

聞き慣れない言葉や概念も数多く登場しましたので、今回は改めてその概要を簡単にご紹介したいと思います。

本記事執筆にあたり、亀村さん・山岸さん・加藤さんにご協力頂いています。

2012/11/23 山岸さんのブログ記事追加。 その他いろいろ加筆修正.

2012/11/14 シーンリニアを加筆。 変換プロセスの画像を差し替えました。

はじめに

ACESを使用したリニアワークフローは、カメラ撮影された素材(RAW, Log等)を扱う上で推奨されるフローで、特に実写合成などVFXに関わるものです。

ACES誕生の経緯、メリットについてなど詳細は山岸さんのブログを参照ください。

yamagishi - 2bit-BLog: リニアワークフロー ACES

また、フルCG制作などCGソフトウェア内のリニアワークフローではカラープロファイルとして主にsRGBを使用するため、本記事で扱うACESのワークフローとはまた違う物となります。

リニアとは線形を意味します。

リニアワークフローとは簡単に言うと、実写素材・CG素材に関係なく、非リニアなイメージデータを正しく補正(または変換)する事で線形な空間を作り出し、その空間の中で作業する事により、正しく色を扱うという作業工程の事を指します。

ほとんどの場合、32bit floatまたは16bit halfなどのハイダイナミックレンジなファイルで作業し、0.0-1.0を超える値を持つ。

物理的なリニア空間 = シーンリニア

※2つの言葉はイコールと考えて下さい。

ACES(カラースペース)

Academy Color Encoding Specification

AMPAS(Academy of Motion Picture Arts and Sciences、映画芸術科学アカデミー)が定めたVFX作業のための共通色空間。(エーシーズ?又はエースズ?と読む)

AMPAS(Academy of Motion Picture Arts and Sciences、映画芸術科学アカデミー)が定めたVFX作業のための共通色空間。(エーシーズ?又はエースズ?と読む)

特長として物理的にリニアな階調を持っている。

さらにリファレンスの18%グレーは、

ACES = [0.1800, 0.1800, 0.1800]

CIEXYZ = [0.1715, 0.1800, 0.1816]

という値になる。

|

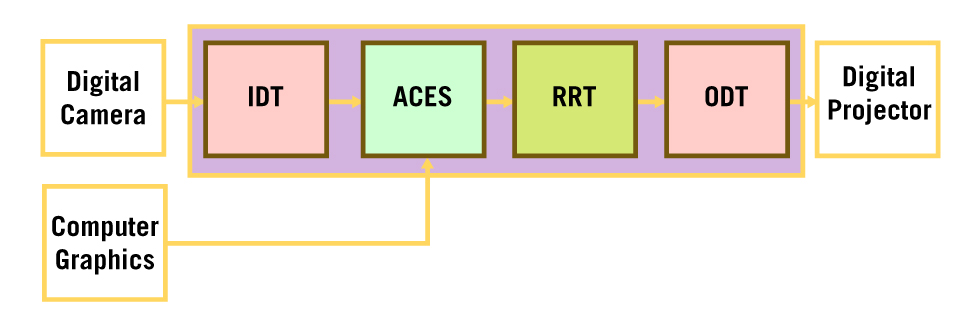

| デジタルカメラ、デジタルプロジェクタでの例 http://www.fxguide.com/featured/the-art-of-digital-color/ より |

IFFと呼ばれるプロセスにより色変換が行われる。

上図の様にインプット・アウトプットともデジタルの場合、

デジタルカメラで撮影されたイメージは

↓

IDTでリニアライズされ

↓

ACESカラースペースになる

↓

RRTでフィルムエミュレーションを行った後

↓

ODTで各デバイス用に色変換され

↓

デジタルプロジェクタで上映

という変換処理が行われる。

青は変換作業、赤はACES色空間を持つイメージファイルを指す。

用語説明

- IDT : Input Device Transform (リニアライズ)

各メーカーのカメラが持つ特有の色空間をACESに変換。カメラが違えばIDTも違う

- ACES

変換されたACESの色空間を持ったイメージファイル

- RRT : Reference Rendering Transform

プリントフィルムのエミュレーションのための変換。

この部分、プリントに焼かない=完全デジタル環境では必要無い様に思えるのですが、ACES内のリニア空間を可視化する(トーンマッピングに近い)上で必要な様です。

その可視化をする際に"ある理想的(仮想的)なフィルム"が設定されているという事らしいです。間違ってたらすみません。

つまり、最終的なアウトプットがフィルムかデジタルか関係なく必要な変換作業です。

この部分、プリントに焼かない=完全デジタル環境では必要無い様に思えるのですが、ACES内のリニア空間を可視化する(トーンマッピングに近い)上で必要な様です。

その可視化をする際に"ある理想的(仮想的)なフィルム"が設定されているという事らしいです。間違ってたらすみません。

つまり、最終的なアウトプットがフィルムかデジタルか関係なく必要な変換作業です。

- ODT : Output Device Transform

アウトプットデバイス(モニタ、プロジェクタ等)特有の変換。

モニタが違えばODTも違う。

Viewerのための色変換

ACESのデータに対して、デバイス毎(プロジェクター・モニター・etc)に異なる色変換を行う。

前述のRRTを行った後、デバイス特有の変換(ODT)を行う。

最終出力がプロジェクタならそのプロジェクタ用のODT、マスターモニタならそのモニタ用にODTを行う。

このView変換は、リニアデータに対して行う。リニアデータは0-1.0の範囲を超える。

通常のLUTは0-1.0の範囲しか扱えない為、LUTの代わりに変換式を用いる必要がある。

カメラインプットは、12-16bitの範囲のデータで0-1.0に収まる。カメラデータに用いるIDTはLUTでも可能。

グレーカード

前述のRRTを行った後、デバイス特有の変換(ODT)を行う。

最終出力がプロジェクタならそのプロジェクタ用のODT、マスターモニタならそのモニタ用にODTを行う。

このView変換は、リニアデータに対して行う。リニアデータは0-1.0の範囲を超える。

通常のLUTは0-1.0の範囲しか扱えない為、LUTの代わりに変換式を用いる必要がある。

カメラインプットは、12-16bitの範囲のデータで0-1.0に収まる。カメラデータに用いるIDTはLUTでも可能。

グレーカード

グレーカードとは完全拡散面(光沢の無いカード)の18%反射率のカード

前述の通り、ACESの色空間内では、(0.180, 0.180, 0.180)で表せる。

ACESのホワイトポイントと同じ色の光源D60を使って、理想的な特性を定義されたカメラ(RICD)を使って撮影すると、ACESの値を持った画像を得られる。

しかし、各カメラメーカーのカメラはRICDと異なるため、

IDT(Input Device Transform)によってACESに変換する必要がある。

18%グレーカードを撮影した素材に対して、メーカー発表のIDTを使ってACESに変換した際、0.180の値が適正露出。

この露出でカラーチェッカー(マクベスチャート)を撮影すると、ACESで定義される理想的なチャートの値になるはずである。

CGと実写の色合せ

CGのリニアワークフローについて、山岸さんの記事が分かりやすいです。

yamagishi - 2bit-BLog: リニアワークフロー tonemapping

yamagishi - 2bit-BLog: リニアワークフロー 画像処理の基礎 露出(Exposure)

参考リンク

The Art of Digital Color (fxguide)

アカデミー色符号化仕様(ACES)の概要(PDF)

Development & Researching by

亀村 文彦氏 Technical Artist.

山岸 辰哉氏 VFX Artist. blog: yamagishi - 2bit-BLog

The Art of Digital Color (fxguide)

アカデミー色符号化仕様(ACES)の概要(PDF)

Development & Researching by

亀村 文彦氏 Technical Artist.

山岸 辰哉氏 VFX Artist. blog: yamagishi - 2bit-BLog

加藤 泰裕氏 VFX Artist/Compositor.

0 件のコメント:

コメントを投稿